歯周病の原因を徹底解説|進行段階と正しい予防法も

こんにちは。由布市庄内町の歯医者「小野歯科医院」です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭に悩んでいる方がいらっしゃるのではないでしょうか。その症状は、もしかすると歯周病かもしれません。歯周病は自覚症状が少ないまま進行し、放置すると歯を失うリスクが高まる深刻な病気です。

では、どうして歯周病になるのでしょうか。

この記事では、歯周病になる主な原因や放置することで起こりうる健康への影響について詳しく解説します。歯ぐきの異変が気になる方や、歯の健康を守りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

歯周病とは

歯周病は、歯を支える歯ぐきが炎症を起こす病気で、主にプラーク(歯垢)内の細菌によって引き起こされます。

初期段階では歯ぐきが赤く腫れたり、歯みがきの際に出血しやすくなったりします。進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶かされて、最終的には歯が抜けてしまうこともあります。歯周病は自覚症状が少ないまま進行することが多いため、気づいたときには重症化している場合も少なくありません。

また、歯周病は年齢に関係なく発症する可能性があり、生活習慣や全身の健康状態とも深く関わっています。近年の研究により、歯周病が糖尿病や心疾患など、全身の病気とも関連していることが判明しています。

歯周病の主な原因

歯周病の主な原因について解説します。

プラーク

歯周病は、歯の表面に付着するプラークに含まれる細菌によって引き起こされることが多いです。プラークは細菌のかたまりで、歯磨きが不十分だと蓄積しやすくなります。このプラークの中に存在する歯周病菌が、歯ぐきに炎症を起こすのです。

歯周病が進行すると、歯と歯ぐきの間に歯周ポケットと呼ばれる隙間ができます。歯周ポケットが深くなると、歯周病の原因となるプラークがたまり、その中で細菌が増殖して、歯ぐきの炎症や腫れを引き起こすのです。歯周ポケットが深くなると、歯周病の進行が加速しやすくなるため、早めのケアが重要です。

歯石

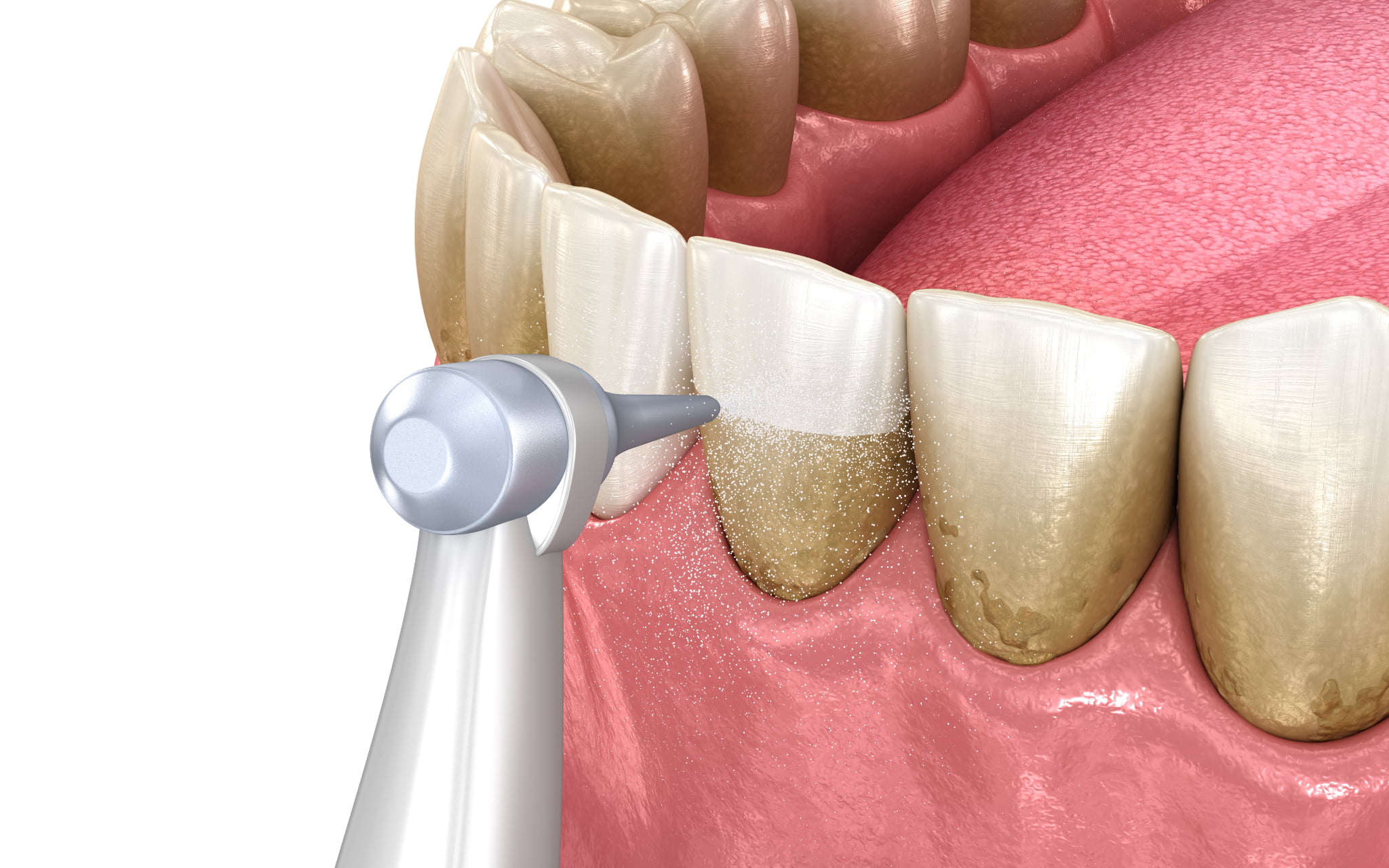

プラークを長い間そのままにしておくと、唾液の成分と混ざって硬い歯石になります。歯石は歯ブラシでは取り除くことが難しく、表面がざらついているため、さらにプラークや細菌が付着しやすくなります。そのままにしておくと歯周病が進行する可能性があるため、除去することが大切です。

しかし、歯石はふだんの歯磨きでは落とせません。そのため、歯科医院で除去してもらう必要があるのです。歯科医院では、スケーラーと呼ばれる専用の器具を使用して、歯に強固に付着した歯石を除去します。

歯周病を悪化させる間接的な原因

歯周病はプラークや歯石だけでなく、さまざまな間接的な要因によっても悪化することが知られています。

生活習慣(喫煙・食生活・ストレス)

喫煙は歯ぐきの血流を悪くし、歯周病の進行リスクを高めるとされています。また、栄養バランスの偏った食生活や、糖分の多い食品の摂取も歯周病菌が増える一因です。さらに、ストレスが続くと免疫力が低下し、歯周病への抵抗力が弱まります。

これによって、歯周病になるリスクが高まるのです。日常生活のなかで、これらの生活習慣を改善することが、歯周病予防につながります。

糖尿病や薬の影響

歯周病と糖尿病は、相互に影響を及ぼす関係にあります。例えば、歯周病が進行すると、炎症性物質が血管に入り込み、全身に広がることでインスリンの働きを阻害します。これによって、糖尿病を発症することがあるのです。

また、糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、唾液の分泌量が減少します。唾液には口内の細菌の働きを抑えたり、汚れを洗い流したりする作用がありますが、口内が乾燥すると唾液の作用がうまく働きません。

このため、細菌が繁殖して、歯周病になるリスクが高まるのです。降圧薬や抗うつ薬などの一部の薬も、唾液の分泌量を減少させることがあります。

加齢やホルモンバランスの変化

年齢を重ねると歯ぐきや骨が少しずつ弱くなったり免疫力が下がったりするため、歯周病が進行しやすくなります。さらに、妊娠や更年期などホルモンバランスが変化する時期は、歯ぐきが腫れやすくなるのです。

遺伝的な要因

歯周病そのものが遺伝するわけではありませんが、免疫力や唾液の質などは遺伝することがあります。また、甘いものを頻繁に摂取していたり、不規則な食生活をしていたりするご家庭の場合、ご家族全員が歯周病になるリスクが高まるのです。そのため、家族みんなで食生活の見直しや定期的なケアを意識することが大切です。

歯周病の症状と進行段階

歯周病の症状や進行段階について詳しく解説します。

歯肉炎

歯周病の初期段階を歯肉炎といいます。この段階では、歯ぐきが赤く腫れる、歯磨きの際に出血しやすくなるといったサインが現れることがあります。また、歯ぐきがむずがゆくなることもあるでしょう。この段階であれば、適切にケアを行うことで改善が期待できます。

軽度歯周炎

歯肉炎が進行すると、歯周炎になります。この段階になると、歯ぐきの炎症がひどくなっていきます。歯と歯ぐきの間にある歯周ポケットも深くなり、歯周病の原因となる細菌が入り込むと、顎が少しずつ溶かされていくのです。

中等度歯周炎

中等度の歯周炎は、顎の骨が半分ほど破壊された状態です。歯がぐらつくようになったり、膿が出たりします。歯ぐきも下がるため、歯が長く見えることもあるでしょう。

重度歯周炎

顎の骨がほとんど破壊された状態です。歯のぐらつきもひどくなり、放置すると自然に抜け落ちる可能性があります。歯を残せなくなるリスクも高まるため、早い段階で治療を受けることが大切なのです。

歯周病のセルフチェック方法

歯周病の初期段階は自覚症状が少ないため、セルフチェックが大切です。歯磨きをしたときに歯ぐきから出血していないか、赤く腫れていないかを確認しましょう。

また、歯と歯ぐきの境目に汚れが残っていないかも確認が必要です。ここに汚れがたまると歯周病が進みやすくなります。さらに、歯が浮いたような感覚やグラつき、口の中のねばつきもチェックしましょう。

こうした変化は一時的なものと見過ごされがちですが、放置すると歯周病が進行する可能性があります。そのため、早めに歯科医院で相談することが大切です。

歯周病を予防するためのセルフケア

歯周病を予防するためには、日々のセルフケアがとても重要です。ここでは、ご自宅で実践できる具体的な方法について解説します。

しっかりと歯磨きを行う

歯周病予防の基本は、毎日の歯磨きにあります。歯ブラシは自分の口の大きさや歯並びに合ったものを選び、毛先が広がっていないか定期的に確認しましょう。歯磨きをするときは、歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当ててください。歯周ポケットに溜まったプラークを効率的に取り除けます。

また、歯ブラシだけでは、歯間などの細かい部分に付着した汚れは落とせません。そのため、歯間ブラシやデンタルフロスを併用しましょう。補助アイテムを使用すれば、清掃性が大きく向上します。

生活習慣を見直す

歯周病を予防するためには、生活習慣の見直しも欠かせません。バランスの良い食事を心がけましょう。特に、ビタミンCやカルシウムを意識して摂取すると良いでしょう。

また、喫煙は歯周病の発症リスクを高めるため、禁煙が推奨されます。十分に睡眠を取ったり、ストレスを軽減したりすることは、免疫力を高めるため歯周病予防にも役立ちます。

定期的に歯科医院を受診する

定期的に歯科医院を受診することも大切です。歯科医院では、専用の器具を使用して歯石やプラークを徹底的に除去します。

また、定期的に歯科医院を受診していれば、虫歯や歯周病などのトラブルが起こっていても早期発見・早期治療につながります。自覚症状がなくても、定期的な受診を心がけましょう。

歯周病の治療法

歯周病の治療は、進行度によって異なります。初期段階では、歯石やプラークを除去するスケーリングやルートプレーニングに加えて、毎日の歯磨きを正しく行うためのブラッシング指導が基本です。

中等度以上の場合、歯周ポケットの奥深くに付着した歯石を取り除くための外科的処置(フラップ手術)が行われることもあります。さらに、歯周ポケットの深さや炎症の程度に応じて、抗菌薬の投与やレーザー治療などが選択される場合もあります。

まとめ

歯周病とは、歯ぐきや歯を支える組織に炎症が起こる病気で、主な原因はプラークに含まれる細菌です。そこに、喫煙やストレスなどが加わると、さらに悪化しやすくなります。初期段階では自覚症状がないことも多いですが、少しでも違和感がある場合は、一度歯科医院で相談するとよいでしょう。

歯周病の症状にお悩みの方は、由布市庄内町の歯医者「小野歯科医院」にお気軽にご相談ください。当院は、30年以上の経験を持つ院長が一人ひとりに合わせた治療を提供しています。一般歯科からマウスピース矯正やインプラントなどの治療も行っていますのでお口のお悩みはぜひご相談ください。

097-582-2200

097-582-2200