歯周病治療

歯を失う原因の第一位〜歯周病から歯を守るために

むし歯と並び、お口の二大疾患とされている「歯周病」。

実は日本の成人が歯を失う原因の第一位は、むし歯ではなく、この歯周病なのです。

歯周病の恐ろしい点は自覚症状がほとんどないまま、いつのまにか進行することにあります。

歯周病の初期サイン

- 「歯磨きの時に、時々血が出る」

- 「歯ぐきが少し赤く腫れている気がする」

- 「朝起きた時、口の中がネバネバする」

このような初期のサインに気づきながらも、「たいしたことはないだろう」と見過ごしてはいないでしょうか。

歯周病は歯そのものではなく、歯を支える土台である歯ぐきや顎の骨が侵されていく病気です。

たとえ家が立派でも、その基礎が腐ってしまえば、やがて家は傾き、倒れてしまいます。

それと同じように歯周病によって歯を支える骨が溶かされてしまうと、健康だった歯でさえもグラグラになり、抜け落ちてしまうのです。

当院では、この「静かなる病」から患者様の大切な歯を守り抜くため、原因に直接働きかけるアプローチで、歯周病の改善と再発防止に取り組んでいます。

歯周病の正体は「感染症」です

歯周病は加齢や体質だけが原因で起こるものではありません。

その正体は歯周病菌と呼ばれる特殊な細菌が引き起こす「感染症」です。

お口の中には、数百種類もの細菌が常に存在しています。

その多くは無害なものですが、歯磨きが不十分で歯垢(プラーク)が溜まると、それを棲家として歯周病菌が爆発的に増殖します。

歯周病菌は毒素を出し、まず歯ぐきに炎症を起こします。

これが「歯肉炎」です。

さらに進行すると炎症は歯ぐきの奥深くまで広がり、歯を支える顎の骨を溶かし始めます。

これが「歯周炎」です。

つまり歯周病を改善するためには、原因である「菌」を、お口の中から可及的に減らすことが不可欠なのです。

当院の歯周内科治療〜原因菌に直接働きかけるアプローチ

従来の歯周病治療は歯石の除去(スケーリング)や、歯の根の表面を滑らかにする処置(ルートプレーニング)が中心でした。

もちろん、これらの処置は非常に重要です。

しかし、それだけでは歯周ポケットの奥深くに潜む細菌を完全に除去することは困難でした。

そこで当院では、原因菌そのものに焦点を当てた「歯周内科治療」を導入しています。

「見える化」から始める治療

当院の歯周病治療は、まず、敵の正体を知ることから始まります。

患者様のお口の中から歯垢をほんの少しだけ採取し、それを「位相差顕微鏡」という特殊な顕微鏡で観察します。

すると、モニターには今まさに活動している歯周病菌やカビなどの微生物が、うごめく映像として映し出されます。

多くの患者様は、ご自身の口の中にこれほど多くの菌が存在していることに、大変驚かれます。

しかし、この「見える化」こそが、治療への第一歩となるのです。

歯周内科治療の具体的な流れ

原因菌の種類や量を正確に把握した上で、以下の手順で治療を進めていきます。

STEP① 顕微鏡による検査

まずは位相差顕微鏡でお口の中の菌の状態を詳細に確認します。

どのような種類の菌が、どのくらい活動しているのかを特定します。

STEP② 診断と治療計画の立案

検査結果に基づき、菌の状態に合わせた治療計画を立てます。

原因菌の種類に応じて、効果が期待できる薬剤(内服薬や歯磨き剤)を選択します。

STEP③ 投薬とセルフケアの徹底

処方された内服薬を服用していただくと同時に、ご家庭での歯磨きの方法を改善していただきます。

身体の内側と外側、両方から原因菌に働きかけることで、効率的に菌を減らしていきます。

STEP④ 効果の確認と専門的清掃

投薬期間が終わった後、再度、位相差顕微鏡で検査を行い、お口の中から原因菌が大幅に減少したことを確認します。

菌の活動が落ち着いた、いわば「火事が鎮火した」この状態で、歯周ポケット内の歯石などを徹底的に除去します。

これにより菌の再繁殖を防ぎ、清潔な環境を整えるのです。

STEP⑤ 健康な状態を維持するメンテナンス

治療によって改善された健康な状態も、油断をすれば元に戻ってしまいます。

良い状態を長く維持するため、2~6ヶ月に一度の定期的なメンテナンスを受けていただくことが極めて重要です。

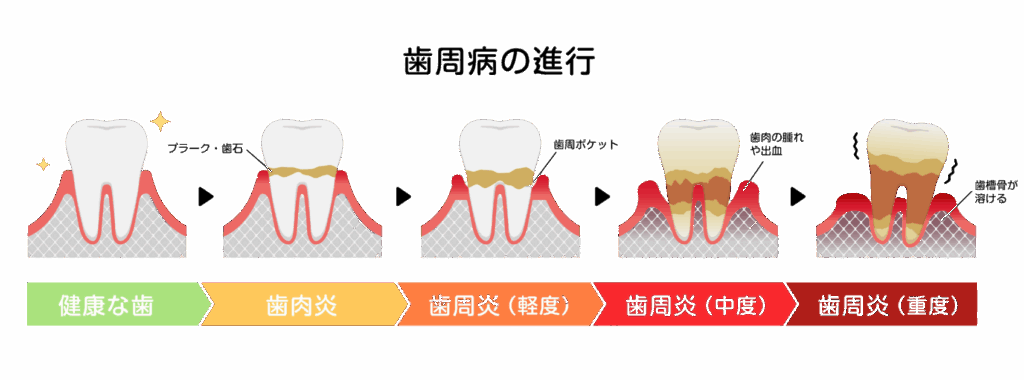

歯周病の進行段階

歯周病は進行度によって4つの段階に分けられます。

| 段階 | 症状 | 骨の状態 | 治療方針 |

|---|---|---|---|

| 健康な状態 | 引き締まったピンク色の歯ぐき、出血なし | 骨は健全 | 現状維持 |

| 軽度歯周炎(歯肉炎) | 歯ぐきの赤み・腫れ、時々出血 | 骨の破壊なし | クリーニング・歯磨き指導 |

| 中等度歯周炎 | 歯の浮き感、口臭、頻繁な出血・腫れ | 骨が溶け始める | 歯周内科治療・専門的清掃 |

| 重度歯周炎 | 歯のグラつき、膿、咀嚼困難 | 骨の半分以上が溶解 | 抜歯の可能性 |

各段階の詳細

健康な状態

歯ぐきが引き締まったピンク色をしており、歯磨きをしても出血することはありません。

歯を支える骨はしっかりしており、歯がグラつくこともありません。

軽度歯周炎(歯肉炎)

歯周病の初期段階です。

歯ぐきが赤みを帯びて少し腫れ、歯磨きの際に時々出血することがあります。

この段階ではまだ骨の破壊は始まっておらず、丁寧な歯磨きと歯科医院でのクリーニングで、健康な状態に戻すことが可能です。

中等度歯周炎

炎症が歯ぐきの奥まで広がり、歯を支える骨が溶け始めた状態です。

歯周ポケットが深くなり、歯が少し浮いたように感じたり、口臭が気になったりします。

歯ぐきからの出血や腫れも、より頻繁に起こるようになります。

重度歯周炎

歯を支える骨が半分以上溶かされ、歯がグラグラと大きく動揺するようになります。

硬いものが噛みにくくなり、歯ぐきから膿が出ることもあります。

ここまで進行すると、残念ながら歯を抜かなければならない可能性が非常に高くなります。

お口の中だけの問題ではありません

歯周病はお口の中だけの病気ではないことが、近年の研究で明らかになっています。

歯周病菌が歯ぐきの血管から血液中に入り込み、全身を巡ることで、様々な病気を引き起こす、あるいは悪化させる要因となるのです。

歯周病と全身の健康

| 疾患 | 関連性 |

|---|---|

| 肺炎 | 特にご高齢の方において、歯周病菌が唾液と共に気管に入り込むことで、「誤嚥性肺炎」を引き起こす。 |

| 心臓病 | 歯周病菌の出す毒素が血管の壁に炎症を起こし、動脈硬化を促進。心筋梗塞や狭心症のリスクを高める。 |

| 糖尿病 | 歯周病は糖尿病の合併症の一つ。歯周病の状態が悪いと血糖値のコントロールが困難になり、相互に悪影響。 |

| 早産・低体重児出産 | 妊娠中の女性が歯周病にかかっていると、歯周病菌の影響で早産や低体重児出産のリスクが高まる。 |

肺炎

特にご高齢の方において歯周病菌が唾液と共に気管に入り込むことで、「誤嚥性肺炎」を引き起こすことがあります。

心臓病

歯周病菌の出す毒素が血管の壁に炎症を起こし、動脈硬化を促進させることが指摘されています。

心筋梗塞や狭心症のリスクを高める要因となります。

糖尿病

歯周病は糖尿病の合併症の一つとされています。

歯周病の状態が悪いと血糖値のコントロールが難しくなり、糖尿病を悪化させるという、相互に悪影響を及ぼす関係にあります。

早産・低体重児出産

妊娠中の女性が歯周病にかかっていると歯周病菌の影響で、早産や低体重児出産のリスクが高まることが報告されています。

大切な歯を守り続けるために

歯周病は治療が終われば完治するというものではなく、高血圧や糖尿病のように、継続的な管理が必要な慢性疾患です。

治療によって一度改善しても日々のケアを怠れば、原因菌は再び増殖し、再発してしまいます。

だからこそ、治療後の定期検診が何よりも重要になるのです。

継続的な管理のポイント

- 定期的に歯科医院で専門的なクリーニングを受け、お口の中を清潔な状態に保つこと

- ご自身の歯磨きの癖を修正し、日々のセルフケアの質を維持すること

当院は患者様が生涯にわたってご自身の歯で美味しく食事をし、健康で豊かな生活を送るためのパートナーとして、長期的に寄り添っていきたいと考えております。

気になる症状があれば手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。

097-582-2200

097-582-2200